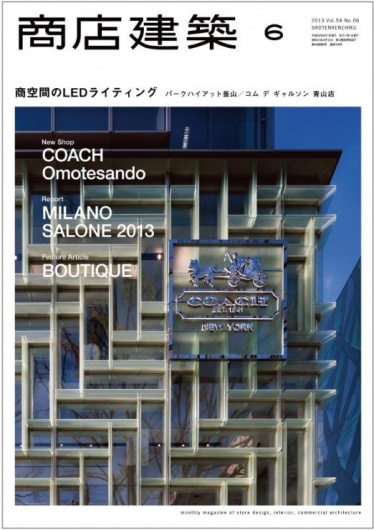

6月号/新作「COACH表参道」、そして重要な隠れテーマ

2013/06/03

こんにちは。

毎月ご愛読ありがとうございます。

「月刊 商店建築」6月号、もうご覧になりましたか。

今月も、最新号の目玉記事を15分で拾い読み。

「立ち読みして中身を吟味している時間すらない!」という多忙なあなたに代わって、拾い読みをしてみます。お時間ある方は、ぜひ書店へ。

まず、一番大事なメッセージから。

6月号は、どんな方々に読んでいただきたいか。

それは、「インテリアとファサード」「物販店のデザイン」「システム」「都市」、これらをキーワードにして、新しいデザインアイデアを生み出したいと考えている方々です。

さあ、具体的に誌面を見ていきましょう。

6月号の目玉の一つ。

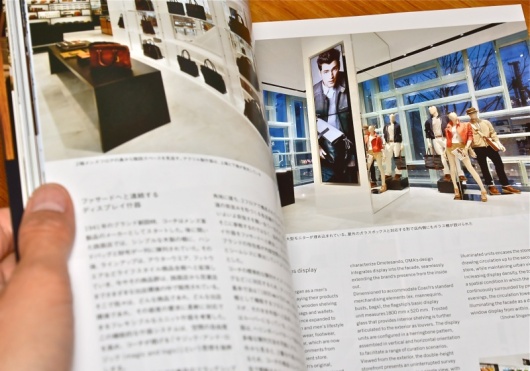

表紙を飾った「コーチ表参道」(P.60)です。

設計者は、重松象平さん率いるOMAニューヨークオフィス。

そもそも、なぜ、このコーチ表参道の空間デザインがそんなに興味深いのでしょうか。

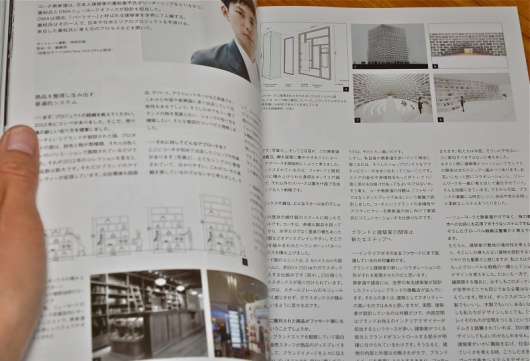

それは、設計者が、スケールの異なる要素を同時に考えてシステムを提案したからです。

「什器」「インテリア」「エクステリア(ファサード)」「都市」。それらスケールの異なる要素を、横断的に考え、柔軟な一つのシステムを提案しています。

柔軟な一つのシステムとは、「透明なボックス什器」です。

それがすべてです。

詳しくは、6月号の68ページに掲載されているインタビュー「重松象平氏に聞く 『コーチ表参道』のデザインストーリー」をご覧いただくとして。

ここでは、さわりだけ。

1941年に創業したコーチというブランドは、今や、ライフスタイルブランドとして、革製品を中心に膨大な商品ラインアップを展開しています。また、出店地も世界の各都市に広がりつつあり、出店形態も、路面店やショッピングモール内など多様です。

そこで重松さんら設計チームは、こう考えました。

「非常に拡張したコーチの製品を、ライブラリーのように整理しながら、空間デザインとして構築できないか」(重松さん)

そして、一つのシステムを提案します。

「一つの棚のユニットを使ってさまざまなタイプの空間を構成することができるというシステムです。有機的な曲面の壁をつくることも、棚で構成した部屋をつくることもできます。更に、棚自体で建物全体をつくることもできるという、普遍性を持ったシステムです」(重松さん)

こうして、柔軟な陳列什器システムが生まれました。インテリアに約100個のアクリルボックス、エクステリアに約200個のガラスボックスが設置されています。

それと同時に、重松さんらは、物販店のインテリアがそのままエクステリアに表出するような、店舗デザインの在り方も模索していました。

「ストアの変化や多様性をもっとダイレクトに街に見せる仕掛けがあってもよいのではないか」(重松さん)

そんなわけで、「コーチの在り方」と「ストアデザインの在り方」、両面からアプローチしていったわけです。

ところが、話はここで終わりません。

重松さんへのインタビューで非常に刺激的だったのは、上記のようなデザインアプローチの背景に、「建築家とファッションブランドの関係はどうあるべきか」についてのビジョンがあったからです。インタビューの後半で重松さんは、控えめで穏やかな語り口ながら、とても強い意志をもって両者の関係性を問い直す発言をします。インタビューをしつつ、数年前まで重松さんが、レム・コールハース氏に師事していたことを思い出さずにはいられませんでした。コールハース氏は、建築家の役割について刺激的な提言をしてきた建築家です。(なお現在では、重松さんやコールハースさんを含む世界で7名のOMAの「パートナー・アーキテクト」たちは互いに対等な立場で仕事をしています)

このインタビューの後半部分は、店舗デザインにかかわるすべての設計者の方々に読んでいいただきたい内容です。

ここで、ちょっぴり補足情報です。

重松さんのインタビューの中に、表参道の街並みに関する話が出てきます。ご参考までに、表参道に立つ特徴的な外観の商業建築を、写真で挙げてみましょう。

さて、こうした商業建築で構成される表参道の街並みから、重松さんは何を汲み取ったのか。そして、その街並みにどんなアイデアを投げ込んだのか。詳しくは、6月号の誌面で。

おっとっと、またしても、今月も長くなってしまいましたね。。。すみません。。。

最後に一つ、この6月号から読み取れる「重要な隠れテーマ」についてお話させてください。

今月号には、目玉の一つとして、ブティック特集が掲載されています。

コーチ表参道とブティック特集での掲載店舗のいくつかに、ある共通性を発見された方がいらっしゃるかもしれません。それが「隠れテーマ」です。なぜ、「隠れテーマ」なのかというと、正直申しまして、編集段階で私たちはそのテーマを意識していなかったからです。誌面を制作しながら、気付き、浮かび上がってきた共通点です。

そのテーマというのは、「ブティックが複数の店舗を展開していく際、空間デザインをどのようにブランディングに生かすか」です。

6月号をお手元にお持ちの方は、以下の4店舗をご覧ください。

「コーチ表参道」(P.60)

「メゾンキツネ/カフェキツネ」(P.99)

「マイパンダ」(P.136)

「ステュディオス」(P.156)

「コーチ表参道」は、は、透明ボックスの什器システムによる空間の2店舗目です。1店舗目は、ニューヨークのメーシーズ百貨店内のストアチです。

「メゾンキツネ/カフェキツネ」では、青山にできた二つの店舗が、まったく異なる空間デザインで展開されています。しかも、片方には、カフェが併設されています。

「マイパンダ」は、渋谷店と池袋店。ツートンカラーという商品のコンセプトを踏襲しながら、1号店渋谷店をしっかりつくりこみ、池袋店では、多店舗展開を前提したシステム什器を開発しています。

「ステュディオス」は、裏原宿の敷地で対面して立つ二つの店舗が、テラスをうまく利用し、単なる「点」としての店舗を超えて、「面」としてコミュニティーを感じさせる空間を生み出しています。

いかがでしょうか。

みなさんは、これらの事例から、何を読み取るでしょうか。

最新のブティックデザインと同時に、「ブティックのデザインとブランディング」に関するヒントが浮かび上がってくる2013年6月号。

他にも、パークハイアット釜山、ユニクロUTのポップアップストア、ミラノサローネ、LEDライティング特集などなど、盛りだくさんですので、後日、この編集部ブログでお伝えします。それにしても、2013年になってからのこの半年間、内容を盛りだくさんに詰め込み過ぎなくらい詰め込んでます。

もし、物販店デザインの最新事情を網羅しておきたい設計者の皆さんは、6月号と合わせて、商店建築2013年2月号で「ルイ・ヴィトン 銀座並木通り」「タケオキクチ 渋谷明治通り本店」「特集 専門店のデザイン」をご覧いただけば、完璧です。これで、物販店のコンペは連戦連勝。

書店で在庫切れの場合は、弊社ウェブサイトでも目次や掲載物件の概要をチェックできますし、ご購入もできます。どうぞご活用ください。〈塩田〉

商店建築建築6月号好評発売中!

新作/パークハイアット釜山

コーチ 表参道

UT POP UP! TYO

業種特集/ブティック

特集/商空間のLEDライティング

レポート/ミラノサローネ2013

2013年5月28日発売

¥2,040

このエントリーのURL

URL