小誌の連載「世界デザイン都市紀行」でおなじみの、都市景観評論家・樋口正一郎氏による上海万博レポート。全4回シリーズの第1弾は、各国のパビリオンの中から注目のデザインを紹介します。

写真・文/樋口正一郎(美術家・都市景観研究家)

異次元を思わせるグレイッシュなランドスケープに軽やかに降り立った「イギリス館」。設計はイギリスの若手デザイナー、トーマス・ヘザーウィック

建築やアートのジャンルを超えた「Whole Art」

かつてのパリ万国博覧会のエッフェル塔が象徴するように、万博は未来都市をのぞくタイムマシンである。上海万博2010のテーマは「Better City Better Life」。今回のパビリオン数250は、万博史上最大の規模。その中で、イギリス館とスペイン館は、ハイテク万能の時代とは決別し、建築やアートの狭いジャンルを超えた「Whole Art」を見たような気がした。 幾何学的な砂漠という印象の無機質なランドスケープに降り立った、巨大なタンポポの綿毛のような「イギリス館」。6万本の透明アクリルの触手でできた塊のパビリオン内に入れば、触手の一本一本の先端に埋め込まれたさまざまな植物の種子が、真っ暗な室内に浮かび出して見える。その様子は、宇宙の星雲の中で漂う地球のようだ。

「スペイン館」では、小枝やつる草で編み込まれた8000枚余のパネルがウェーブしたガラス屋根を覆う。ワイルドな素材使いからは、いやが上にもスペインを代表するアルタミラ洞窟など旧石器時代の人類に思いを馳せてしまう。中央吹き抜け空間には、精巧なアンドロイドの巨大赤ん坊が鎮座する。微笑むような、薄眼を開けたり閉じたりするあどけない表情は、人類のこれからを観客に問いかけているかのようにも見える。〈ひぐち・しょういちろう〉

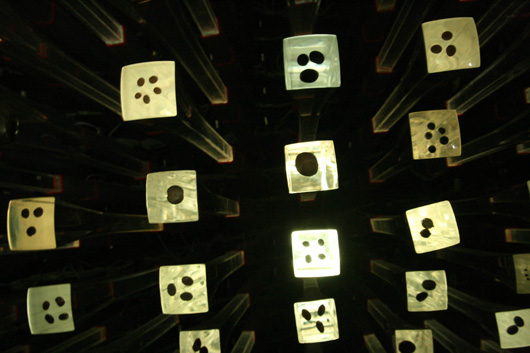

外壁の表面は無数のアクリル棒で覆われている。「イギリス館」は、万博という大袈裟な“見世物”イベントとは対局にある、哲学やアートを超えた「whole art」を感じさせる。万博後はロンドンの新名所としてテームズ川周辺に展示すべきクオリティー

エントランスでは、綿毛の宇宙船に乗り込 むような臨場感に胸が熱くなる。水に浮いた綿毛の宇宙船。周辺に目をやれば眩いばかりの人工的な砂漠、一歩中に入ると足元も見えない 真っ暗な闇。この極端な変化の中で、銀河の星々のたゆたうような流れに自分も浮遊してしまう

真っ暗な室内に入り、少し時間が経つと無数の光の点とともに銀河に浮遊している自分に気がつく。7.5mある触手のようなアクリル棒の先から光が導かれ、室内側の先端にある6万種の野生植物の種を浮かび上がらせる。人類の未来を託す「種の方舟」をイメージしたデザイン

続いて、訪れたのは、Benedetta Tagliabueのデザインによる「スペイン館」。藤やつる草のマットを鋼管のフレームに組み合わせた外装は“草葺き”の家のよう。エコは原始生活に戻ること、というメッセージを感じさせる

同館内で目を引きつける高さ6m超の赤ん坊。この屈託のない表情を人類は維持し続けることができるのだろうか

砂丘をイメージした、ノーマン・フォスターによる「アラブ首長国連邦(UAE)館」。ドバイに代表される、世界の富を集めたハイテクの国のパビリオンらしい建築デザイン

らせん状の“ハッピーストリート”の両側に26個の小さな家を並べたような「オランダ館」。デザインはJohn Kormeling。オランダ生まれのブリューゲルと言えば天まで届く「バベルの塔」が有名だが、ここではらせん状の通路に沿って、窓越しに展示を見ながら上がっていく仕掛け

- 上海REPORT vol.4

- 上海REPORT vol.3

- 上海REPORT vol.2

- 上海REPORT vol.1